Vorbildinfos

| Achsfolge | Erläuterung |

| 1 | eine im Hauptrahmen gelagerte Laufachse |

| 1 " | eine vom Hauptrahmen unabhängige, in einem Laufachsgestell gelagerte Laufachse. Folgt diese Achse nach den angetriebenen Achsen als Schleppachse, so ist sie häufig als Adamsachse ausgelegt. |

| 2 | zwei aufeinanderfolgende, im Hauptrahmen gelagerte Laufachsen |

| 2 " | zwei aufeinanderfolgende, in einem Drehgestell vereinigte, vom Hauptrahmen unabhängige Laufachsen |

| A | eine angetriebene Achse im Hauptrahmen |

| B | zwei angetriebene Achsen im Hauptrahmen, die miteinander gekuppelt sind |

| A " | eine vom Hauptrahmen unabhängige Treibachse |

| B " | zwei vom Hauptrahmen unabhängige Treibachsen, die miteinander gekuppelt und in einem Treibgestell zusammengefaßt sind |

| Bo | zwei im selben Rahmen liegende, einzeln angetriebene Achsen |

Achsanordnungen und ihre Bezeichnung

| Achsanordnung o Laufachse O getriebene Achse |

Bezeichnung | Klasse / Bauart / Kennwort | Beispiel |

| 1 Treibachse | |||

| O o | A 1 | Rocket | "Rocket" (Stephenson 1829) |

| o O | 1 A | Planet | "Planet" (Stephenson 1830) |

| o O o | 1 A 1 | Jenny Lind, Buddicon, Patentee | "Adler" (Stephenson 1835) |

| o o O | 2 A | Crampton | "Die Pfalz" (Maffei 1853) |

| o o O o | 2 A 1 | Single Driver, Bicycle | "Borsig" (Borsig 1841) |

| 2 Treibachsen | |||

| O O | B | 4-wheel switcher, 4 wheeler | Preußische T2 (1884) |

| O O o | B 1 | "Saxonia" (Übigau 1838) | |

| O O o o | B 2 | Forney 4-Coupled | |

| o O O | 1 B | Four wheeler | "Glück auf" (Hartmann 1848) |

| o O O o | 1 B 1 | Columbia | Baureihe 71 |

| o O O o o | 1 B 2 | Gattung T7 (1903) | |

| o o O O | 2 B | American | "Drache" (Henschel 1848) |

| o o O O o | 2 B 1 | Atlantic | Badische IId (Maffei 1902) |

| o o O O o o | 2 B 2 | Reading, Double Ender | Bayerische S 2/6 (Maffei 1906) |

| 3 Treibachsen | |||

| O O O | C | 6-wheel switcher, Bourbonnais, Sixcoupler | Baureihe 80, Baureihe 89 |

| O O O o | C 1 | Preußische T9 (1892) | |

| O O O o o | C 2 | Fourney 6-Coupled | |

| o O O O | 1 C | Mogul | Baureihe 24 |

| o O O O o | 1 C 1 | Prairie | Baureihe 23, Baureihe 64 |

| o O O O o o | 1 C 2 | Adriatic | Baureihe 66 |

| o o O O O | 2 C | Ten wheeler | Baureihe 38 |

| o o O O O o | 2 C 1 | Pacific | Baureihe 01, Baureihe 03 |

| o o O O O o o | 2 C 2 | Baltic, Hudson | Baureihe 05, Baureihe 62 |

| 4 Treibachsen | |||

| O O O O | D | 8-wheel switcher, 8-Coupler | Baureihe 81 |

| o O O O O | 1 D | Consolidation | Baureihe 56 |

| o O O O O o | 1 D 1 | Mikado | Baureihe 41, Baureihe 86 |

| o O O O O o o | 1 D 2 | Berkshire | Baureihe 65 |

| o o O O O O | 2 D | Twelve wheeler | |

| o o O O O O o | 2 D 1 | Mountain, Mohawk | |

| o o O O O O o o | 2 D 2 | Pocono, Confederation, Niagara, Northern | Baureihe 06 (1936) |

| 5 Treibachsen | |||

| O O O O O | E | 10-wheel switcher, 10-Coupler | Baureihe 82 |

| O O O O O o | E 1 | Union | |

| o O O O O O | 1 E | Decapod | Baureihe 42, Baureihe 44 |

| o O O O O O o | 1 E 1 | Santa Fe, Lorraine | Baureihe 45, Baureihe 84 |

| o O O O O O o o | 1 E 2 | Texas, Selkirk | |

| o o O O O O O | 2 E | Mastodon | |

| o o O O O O O o | 2 E 1 | Southern Pacific, Overland, Sierra, Super Mountain | |

| 6 Treibachsen | |||

| O O O O O O | F | ||

| o O O O O O O | 1 F | Centipede | Württembergische K |

| o O O O O O O o | 1 F 1 | Javanic | |

| o o O O O O O O o | 2 F 1 | Union Pacific | |

| Mallets | |||

| O O + O O | B B | Bayerische BB II | |

| O O O + O O O | C C | Bayerische Gts 2x3/3 | |

| o O O O + O O O o o o | 1 C C 3 | Alleghany | |

| o o O O O + O O O o o | 2 C C 2 | Union Pacific, Challenger | |

| O O O O + O O O O | D D | Bayerische Gt 2x4/4 | |

| o O O O O + O O O O o o | 1 D D 2 | Yellowstone | Northern Pacific 5000 (1928) |

| o o O O O O + O O O O o o | 2 D D 2 | Union Pacific Big Boy 4019 (1941) | |

| o O O O O O + O O O O O o | 1 E E 1 | Virginian Railroad 802 (1918) | |

| o O O O O + O O O O + O O O O o | (1 D) D D 1 | Erie Baldwin 2603 (1914) | |

Siehe auch Wikipedia

In 1981, Bache was acquired by Prudential Financial to form Prudential-Bache Securities. In 1991, the usage of the Bache name was discontinued and the firm was renamed Prudential Securities, a predecessor of the investment banking operation of Wells Fargo, via its acquisition of Wachovia Securities.

Mit den beiden Lokomotiven der Baureihe 06 der Firma Krupp wurden 1939 die leistungsfähigsten, größten und schwersten Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn in Betrieb genommen. Die Fahrzeuge waren für den schweren Schnellzugdienst in hügeligem Gelände konstruiert, das Leistungsprogramm sah die Beförderung von 650 t mit 120 km/h vor. Auf Steigungen von 1:100 sollten noch 60 km/h gehalten werden.

Die Baureihe 06 erhielt den Kessel der Baureihe 45 und viele mit der Baureihe 41 gleiche Bauteile. Das Fahrwerk mit vier Kuppelachsen hatte einen festen Achsstand von 6,75 m.

Am 1. Januar 1968 wurde im Rahmen des Übergangs der UIC-Bahnen auf computerlesbare Fahrzeugnummern ein neues Baureihenschema eingeführt.

Quelle: Wikipedia

Ähnliche überdachte Güterwagen außerhalb Nordamerikas sind überdachte Güterwagen und werden je nach Region als Güterwagen (UK und Australien), überdachter Wagen (UIC und UK) oder einfach als Lieferwagen (UIC, UK und Australien) bezeichnet.

Quelle: Wikipedia

Nachdem im ersten Typisierungsprogramm der neugegründeten Deutschen Reichsbahn überwiegend Hauptbahnlokomotiven enthalten waren, wurde ab 1925 auch an Nebenbahnlokomotiven gearbeitet, wobei eine weitgehende Austauschbarkeit von Teilen geplant war. Die ersten Exemplare wurden von den Firmen Schichau und Linke-Hofmann, die späteren der 95 Lokomotiven auch von anderen Lokomotivherstellern zwischen 1928 und 1940 gebaut.

Sie waren daher bei den Fahrgästen sehr beliebt. Die Fahrzeuge hatten die Spitznamen „Akkublitz“, „Säurebomber“, „Steckdosen-InterCity“, „Taschenlampen-Express“ oder „Biene Maja“ (des Fahrgeräusches wegen).

Die Baureihe 89.0 war eine Güterzugtenderlokomotive und Einheitslokomotive der Deutschen Reichsbahn. Sie war die kleinste Einheitslokomotive, die von der Reichsbahn in Dienst gestellt wurde. Während die Betriebsnummern 89 001–89 003 als Nassdampfmaschinen geliefert wurden, waren die restlichen sieben Heißdampflokomotiven. Da sich keine Preußische T 8 (89 001 bis 078) mehr im Bestand der Deutschen Reichsbahn befand, konnte dieser Nummernbereich ein zweites Mal belegt werden.

Mitte der 1930er Jahre bestand durch die fortschreitende Elektrifizierung weiterer Bedarf an elektrischen Rangierlokomotiven in Süddeutschland. Die Deutsche Reichsbahn wollte jedoch keine weiteren Maschinen der Baureihe E 60 mehr beschaffen, die Fortschritte im Bau von Elektrolokomotiven in dieser Zeit sollten den Bau einer laufachslosen Rangierlok erlauben. Außerdem sollten in Anbetracht der geringen Stückzahl möglichst viele vorhandene und erprobte Komponenten verwendet werden. Dazu lagen mehrere Entwürfe vor. Die Reichsbahn bestellte zunächst bei AEG vier und bei Krauss-Maffei/BBC drei Maschinen.

So entstanden bei gleichen Abmessungen zwei auch äußerlich recht verschiedene Fahrzeugtypen. Beide Angebote nutzten ein leicht gekürztes und wenig modifiziertes Fahrgestell der E 60 mit drei stangengekuppelten Achsen und Blindwelle mit Schrägstangenantrieb Bauart Winterthur ohne Laufachse.

Die Deutsche Bundesbahn hatte nach ihrer Gründung einen Mangel an kleinen Rangierlokomotiven. Daher wurde ab 1951 eine Dieselrangierlok entwickelt, an deren Bau und Entwicklung fast alle namhaften Lokomotivfabriken beteiligt waren. Die neue Baureihe wurde zunächst als V 60 bezeichnet. 1955 wurden die ersten Vorauslokomotiven V 60 001–004 von Krupp, Krauss-Maffei, MaK und Henschel abgeliefert, die über verschiedene Motoren verfügten. Noch 1955 wurden die ersten 275 Serienloks in Auftrag gegeben, sie hatten den Motor GTO 6 von Maybach und das Dreiganggetriebe L 37 zUB.

Die BVG ist Mitglied im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Link: https://bvg.de/de

Quelle: Wikipedia

Es gibt und gab verschiedene Ausführungen von Begleitwagen. Die bekanntesten sind wohl die sogenannten Caboose der amerikanischen Eisenbahnen. Sie waren bis zum Ende der 1980er Jahre am Schluss jedes Güterzuges zu finden. Mittlerweile wurden sie durch ein elektronisches Kontrollgerät, das End-Of-Train-Device, ersetzt.

...

Der englische Ausdruck Caboose basiert vermutlich auf dem niederländisch-skandinavischen Wort für Kombüse, der Küche bzw. dem Aufenthaltsraum- oder Verschlag auf Segelschiffen, „kabhuis“. Über das französische „cambose“ bzw. „kombuis“ Afrikaans mag sich der Ausdruck für den Wetterschutzverschlag an Bord und auf dem Deck eines Seglers für den gezimmerten Wetterschutz auf einem Flachwagen durchgesetzt haben. Neben dem offiziellen „cabin car“ waren und sind zahlreiche Spitznamen in Gebrauch, darunter „waycar“, „dog house“, „brain car“, „conductor’s car“, „shanty“ und „cabin“ („cab“). Lediglich im Westen der USA setzte sich das heute oft gebräuchliche „caboose“ durch.

Quelle: Wikipedia

Das englische Wort Coil bezeichnet im Deutschen insbesondere Bandstahlrollen und Stahldrahtrollen als Rohprodukt. Bandstahlrollen sind ein Halbfabrikat zwischen den Walzwerken und der verarbeitenden Industrie. Teilweise sind die Coils vor der Weiterverarbeitung bereits lackiert oder galvanisiert.

Coils können ein Gewicht bis zu 45 Tonnen erreichen. Abhängig vom Bestellmaß können aus einem Coil durch Längsteilen schmalere Bänder, sogenannte Ringe oder Spaltbänder, oder durch Querteilen Fein- und Mittelbleche hergestellt werden. Stanz- und Biegemaschinen arbeiten oft direkt vom Coil.

Die Achsfolge der Henschel DHG 500 C ist C. Die Lok gehört zur ab 1962/63 angebotenen sogenannten vierten Generation der Henschel-Loks, der ersten Generation mit Gelenkwellenantrieb. Die Aufbauten wurden dabei ohne große Änderungen von der vorigen Generation übernommen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen war die Lok in einer ex-geschützten Variante erhältlich. Mit gleichen Außenmaßen und geänderter Motorversion wurde sie als DHG 440 C (zwei Lokomotiven) und DHG 700 C (20 Lokomotiven) gebaut.

Die Lokomotiven konnten mit einem reversierenden Getriebe bestellt werden, das dann auch während der Fahrt umschaltbar war. Das Stufengetriebe kann zwei Geschwindigkeitsstufen verarbeiten, es können 30 km/h und 50 km/h eingestellt werden. Zur besseren Bogenläufigkeit war die mittlere Achse seitenverschiebbar gelagert. Zur Leistungssteigerung verfügte der Motor über eine Aufladung.

Die Henschel DHG 500 C wurde zwischen 1963 und 1976 in 62 Exemplaren, davon sechs mit Explosionsschutz, gebaut. Die Loks gingen vornehmlich an Bergbaugesellschaften und Stahlproduzenten sowie Chemieunternehmen. So erwarb die Rheinelbe Bergbau AG in Gelsenkirchen elf Loks und die Hibernia AG, Zechenbahn- und Hafenbetriebe Ruhr-Mitte in Gladbeck neun Loks vom Typ DHG 500 C. Die meisten Lokomotiven wiesen bei Auslieferung den Henschel-Standardanstrich in Blau mit zwei horizontalen Zierstreifen an den Vorbauten auf. Die durch Zusammenschluss entstandene Ruhrkohle AG hatte zeitweise 31 Lokomotiven dieses Typs im Bestand. Die VW-Werke hatten drei Lokomotiven gekauft, die 2012 noch im Einsatz waren. Opel hat vier Lokomotiven, die zunächst in Bochum, seit 2015 in Rüsselsheim stationiert sind. Diese Loks hatten keine Blattfedern und wurden mit Megifedern und Stoßdämpfern ausgeliefert.

Quelle: Wikipedia

Mittelpunkt des Museums bilden der 14-ständige Lokomotivschuppen mit 20-Meter-Drehscheibe, Wasserturm, Werkstätten und Lokomotivbehandlungsanlagen wie Bekohlungsanlage, Wasserkran und Sandturm für den -streuer. Zusätzlich befinden sich zwei weitere Ausstellungshallen mit Gleisen auf dem Gelände. Auch eine betriebsfähige 600-mm-Feldbahn ist vorhanden. Die gesamte Anlage des ehemaligen Bahnbetriebswerkes steht unter Denkmalschutz.

Das Museum ist ein Ankerpunkt der Route der Industriekultur.

Quelle: Wikipedia

Webseite: Eisenbahnmuseum Bochum

Electro-Motive Diesel hat seine Wurzeln in der Electro-Motive Engineering Corporation, einem Designer und Vermarkter benzinelektrischer selbstfahrender Triebwagen, der 1922 gegründet und später in Electro-Motive Company (EMC) umbenannt wurde. 1930 kaufte General Motors die Electro-Motive Company und die Winton Engine Co. und erweiterte 1941 den Bereich von EMC auf die Herstellung von Lokomotivmotoren als Electro-Motive Division (EMD).

Im Jahr 2005 verkaufte GM EMD an die Greenbriar Equity Group und Berkshire Partners, die Electro-Motive Diesel gründeten, um den Kauf zu erleichtern. Im Jahr 2010 schloss Progress Rail den Kauf von Electro-Motive Diesel von Greenbriar, Berkshire und anderen ab.

Quelle: Wikipedia.

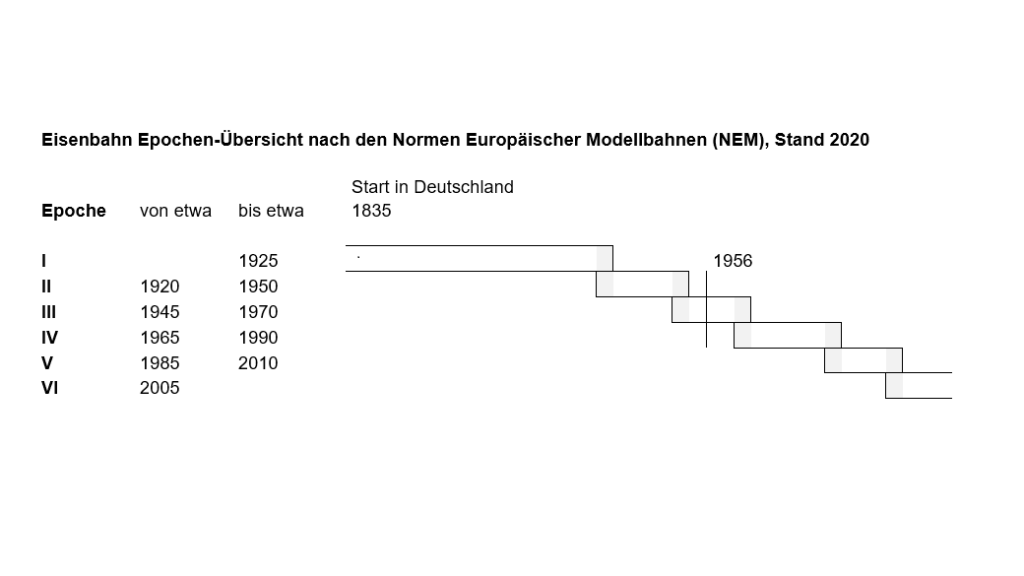

Die kontinentaleuropäische Epocheneinteilung in den Normen der Europäischen Modellbahnen ist umstritten, da kein direkter Bezug zwischen der Epochenbezeichnung und einer konkreten Jahrzahl oder einem konkreten Jahrzehnt besteht sowie diese vorwiegend auf die Gegebenheiten in Deutschland ausgerichtet ist. Die Zeitepochen könnten geradeso gut in den Zeitabschnitten der Jahrzehnte oder mit konkreten Jahrzahlen angegeben werden, wie dies in Nordamerika üblich ist. In diesem Falle wären eine Epocheneinteilung hinfällig.

Die in den verschiedenen kontinentaleuropäischen Ländern gehandhabte weitere Unterteilung der Epochen in Perioden in Form eines fortlaufenden Kleinbuchstaben nach den Normen der Europäischen Modellbahnen hat sich, da diese von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt werden, bei den relevanten Modelleisenbahnmarken als nicht praktikabel herausgestellt und wurde nicht umgesetzt.

Quelle: Wikipedia

Siehe auch Wikipedia

Die Kreuzkopf-Bauweise eignet sich wegen der großen bewegten Massen und der Bauhöhe nur für Drehzahlen von Langsamläufern (bis 300 min−1). Sie wird daher überwiegend an großen Kolbenmaschinen verwendet, d. h. an Zweitakt-Großdieselmotoren und Kolbendampfmaschinen.

Quelle: Wikipedia

Die ursprüngliche Bezeichnung Krokodil geht auf die Baureihen SBB Ce 6/8II und SBB Ce 6/8III der SBB zurück, die von der Maschinenfabrik Oerlikon für den schweren Güterzugeinsatz insbesondere auf der steilen Gotthardbahn entwickelt wurden. Um die nötige Größe in den engen Kurven fahrbar zu machen, wurde der Wagenkasten dreigeteilt und beweglich verbunden. Die Dreiteilung in „Schnauze“, „Körper“ und „Schwanz“, die an den Gang eines Krokodils erinnernden rotierenden Bewegungen der Kuppelstangen sowie die grüne Farbe dürften hauptsächlich zur Entstehung des Spitznamens beigetragen haben. Eine andere Quelle führt den Namen jedoch auf John Cockerill zurück, dessen Lokomotivfabrik Cockerill 1851 eine ähnlich aussehende dreiteilige Dampflokomotive herstellte, die SStB – Seraing.

Kruckenberg entstammt einer alten Hamburger Kaufmannsfamilie. Als diplomierter Schiffbauingenieur konstruierte er bereits vor dem Ersten Weltkrieg Kampfflugzeuge und Luftschiffe bei der "Luftschiffbau Schütte-Lanz OHG" in Brühl bei Mannheim. Bereits zu diesem Zeitpunkt kritisierte er die Luftschiffe wegen ihrer explosiven Gasfüllung und die zivilwirtschaftliche Verwendung von Flugzeugen wegen ihrer hohen Betriebskosten.

Nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete Franz Kruckenberg ein Ingenieurbüro mit sechs Ingenieuren in seiner Villa zu Heidelberg. Zunächst entwarf er eine Art Hänge-Schwebebahn, konnte aber nicht das Kapital für einen Prototyp aufbringen. Später gründete er mit Hermann Föttinger die Flugbahn-Gesellschaft mbH zum Bau des „Schienenzeppelins“ mit Propellerantrieb. Die ersten Testfahrten wurden am 25. September 1930 auf der Bahnstrecke Kreiensen–Altenbekendurchgeführt.

Am 21. Juni 1931 hatte das mit Curt Stedefeld konstruierte Schienenfahrzeug seine Jungfernfahrt auf der Berlin-Hamburger Bahnstrecke zwischen Ludwigslust und Wittenberge. Dieser Schienentriebwagen war ein zweiachsiger aerodynamischer Wagen in Leichtbauweise mit Luftschraubenantrieb. Bei dieser Fahrt stellte das Fahrzeug mit 230,2 km/h einen Geschwindigkeitsweltrekord auf.

Mit dem Schienenzeppelin entwickelte der Ingenieur ein für die damalige Zeit revolutionäres Fahrzeug. Seine Idee des strömungsgünstigen Profils beeinflusst bis heute die Bauweise von Schnelltriebwagen.

Nach dem Schienenzeppelin entwickelte Kruckenberg mit Stedefeld den ebenfalls wegweisenden SVT 137 155. Dieser Prototyp eines dreiteiligen Triebzuges zeichnete sich durch einen Triebkopf und einen diesel-hydraulischen Antrieb aus. Bei einer Versuchsfahrt am 23. Juni 1939 erreichte der Zug auf der Strecke Hamburg–Berlin einen neuen Geschwindigkeitsrekord von 215 km/h. Die Konstruktion führte nach dem Krieg zu den Baureihen DB-Baureihe VT 105 („Senator“ und „Komet“), DB-Baureihe VT 115 („TEE“) und in der DDR zur DR-Baureihe VT 1816.

1902 wurde der Abschnitt bis zur Sattelmühle zunächst als Industriegleis eröffnet. 1909 wurde er nach Elmstein verlängert und zu einer vollständigen Nebenbahn ausgebaut. Der fahrplanmäßige Personenverkehr, der aufgrund der schwachen Besiedlung der Region stets eine untergeordnete Rolle spielte, wurde 1960 eingestellt; die Einstellung des Güterverkehrs zwischen Frankeneck und Elmstein folgte 1977. Seit 1984 wird die Bahnstrecke als Museumsbahn betrieben; bis Frankeneck findet weiterhin Güterverkehr statt.

Quelle: Wikipedia

Webseite: Förderverein Kuckucksbähnel e.V.

Quelle: Wikipedia

1841 wurde die erste Dampflokomotive mit dem Namen Der Münchner an die München-Augsburger Eisenbahn-Gesellschaft für 24.000 Gulden ausgeliefert.

Maffei setzte sich u. a. auch für den Bau der Bahnlinie München–Augsburg ein und unterstützte Johann Ulrich Himbsel beim Bau der Privatbahn München–Starnberg. Nicht nur im Bereich der Eisenbahn war Maffei aktiv, so lieferte er 1846 seine Dampfmaschine mit der Fabriknummer 16 (als erste von insgesamt zehn bis 1916 eingesetzten) an Ludwig August Riedinger für den Betrieb der Mechanischen Baumwollspinnerei und -weberei Augsburg.

Quelle: Wikipedia

Die Fahrzeuge wurden zur Bewältigung des leichten Schnellzugdienstes entwickelt. Die erste Einheit wurde 1934 in Dienst gestellt und bediente als Schnellzug die Strecke von Budapest nach Wien. Die 260 km lange Strecke bewältigte die Einheit in 2 Stunden und 57 Minuten. Diese Rekordzeit begründete den Welterfolg der Firma Ganz & Co.

Bis 1940 wurden von der MÁV noch 6 weitere Fahrzeuge beschafft. Wie der erste Triebwagen, der nach Árpád, dem Begründer der ungarischen Dynastie der Árpáden benannt wurde, trugen sie die Namen von ungarischen Stammesfürsten. Triebwagen der Bauart Árpád erschienen nach dem Krieg mit mehreren Änderungen bei den Polnischen Staatsbahnen (PKP), auch wurden sie in Lizenz bei der Rumänischen Staatsbahn (CFR) nachgebaut.

Quelle: Wikipedia

In Paris werden heute noch U-Bahnen mit Luftbereifung eingesetzt. Die starke Haftung des Reifens auf der Schiene ermöglichte schnelle Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, was insbesondere beim innerstädtischen Verkehr mit häufigen Stopps vorteilhaft ist. Der Komfort ist durch die zusätzliche Federung höher, bietet aber nur geringe Zuladung und daher kleinere Fahrgastkapazität. Auch wurden bis zu 20 Reifen pro Jahr und Wagen verschlissen und anders als eisenbereifte Fahrzeuge waren Pannen durch Beschädigungen der Reifen häufig.

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Attempts were made to replace the K4s, including the K5 and the T1 duplex locomotive, but neither were very successful. The K4s hauled the vast majority of express passenger trains until they were replaced by diesel locomotives. The K4s were not powerful enough for the heavier trains they often pulled from the mid-1930s onward, so they were often double- or even triple-headed. This was effective, but expensive, and several crews were needed. The PRR did have the extra locomotives, many having been displaced by electrification.

PRR K4s No. 1361 and 3750 were declared Pennsylvania's official state steam locomotive on December 18, 1987, when Pennsylvania Governor Robert P. Casey signed into law House Bill No. 1211.

Quelle: Wikipedia

Fachsprachlich redet man heute auch bei Schiffen von Schiffspropellern und nicht mehr von Schiffsschrauben. Bei Flugzeugen wird der Propeller gelegentlich als Luftschraube bezeichnet; bei Hubschraubern dominiert die Tragwirkung den Vortrieb, man spricht dort von Rotor. Bei Windkraftanlagen, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten, bloß umgekehrt der Luftströmung Leistung entziehen, statt sie für den Vortrieb bzw. Auftrieb zu erzeugen, spricht man auch von einem Repeller.

Als RAL-Eisenbahnfarben werden umgangssprachlich genormte Farben bezeichnet, die von Eisenbahngesellschaften den Herstellern und Ausbesserungswerken für die Lokomotiv- und Waggonlackierung vorgegeben werden. Damit wird ein einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Identity) der Zug-Einheiten einer Bahngesellschaft gewährleistet. Um die Farben eindeutig zu bezeichnen, bedient man sich einer von dritter Seite zur Verfügung gestellten technischen Farbnormierung, wie zum Beispiel der des hier behandelten RAL-Farbsystems.

RAL-Farben der Deutschen Bundesbahn 1949–1993

| Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| RAL 1001 | Beige | Fensterband der TEE- und IC-Züge (1957 bis 1974) | |

| RAL 1007 | Chromgelb | alle Beschriftungen der Reisezugwagen mit flaschengrünem Anstrich (1923 bis ~1957), Beschriftung der Postwagen (bis zum Ende des Bahnpostverkehrs 1997) | |

| RAL 1014 | Elfenbein | Fensterband der Lokomotiven und Reisezugwagen (1974 bis 1987) | |

| RAL 1015 | Hellelfenbein | alle Beschriftungen der Reisezugwagen ab etwa 1957 | |

| RAL 1028 | Melonengelb | Schürze Lufthansa Airport Express | |

| RAL 1034 | Pastellgelb | Zierstreifen der S-Bahn (2. Layout) | |

| RAL 2004 | Reinorange | DB-Baureihe 420 (in den 1970ern), Fensterband und Streifen der S-Bahn (1. Layout) | |

| RAL 2012 | Lachsorange | Fensterband der S-Bahn (2. Layout) | |

| RAL 3000 | Feuerrot | Kante des Umlaufs und aller darunter liegenden Teile von Dampflokomotiven (1929 bis 1950) | |

| RAL 3002 | Karminrot | Kante des Umlaufs und aller darunter liegenden Teile von Dampflokomotiven (ab 1952), Fensterband des TUI FerienExpress | |

| RAL 3003 | Rubinrot | Schlafwagen und Speisewagen der Mitropa und der DSG (bis ~1965) | |

| RAL 3004 | Purpurrot | untere Seitenwand der TEE und IC-Wagen der 1. Klasse und Speisewagen (1967 bis 1987); Diesellokomotiven und Triebwagen (bis 1974); Schlaf- und Speisewagen (~1965 bis 1974); Fensterband und Streifen der ersten Frankfurter S-Bahn; Bahnbusse (bis 1981) | |

| RAL 3027 | Himbeerrot | Gehäuse der Zugzielanzeiger und Uhren (1980 bis ca. 1990) | |

| RAL 3031 | Orientrot | Diesellokomotiven (~1950 bis 1997); ehem. Zierstreifen der ICE-Züge und Fensterband der IC-Wagen (1987 bis 1998); offizielle Farbe des alten DB-Emblems (1985 bis 1994) | |

| RAL 4000 | Violett | Henschel-Wegmann-Zug, untere Seitenwand und Gepäckwagen des Rheingold-Zuges (ab 1928) | |

| RAL 4009 | Pastellviolett | ehem. zusätzlicher Zierstreifen der ICE-Züge (1. und 2. Generation); ehem. Zierstreifen der IC-Wagen (1987 bis 1998) | |

| RAL 5001 | Grünblau | Fensterband und Streifen der ersten Münchener S-Bahn | |

| RAL 5011 | Stahlblau | F-Züge bis 1961; entspricht ungefähr der Lackierung der Schlafwagen und Speisewagen der CIWL | |

| RAL 5013 | Kobaltblau | untere Seitenwand des Rheingold-Zuges (1962 bis ~1967); schnelle Elektrolokomotiven mit mehr als 120 km/h und Wagen 1. Klasse (bis 1974); TEN-Anstrich für Schlafwagen (1971 bis 1995) | |

| RAL 5020 | Ozeanblau | untere Seitenwand der Lokomotiven und Reisezugwagen (1974 bis 1987) | |

| RAL 5023 | Fernblau | Fensterband der Interregio- und ICN-Züge | |

| RAL 5024 | Pastellblau | Zierstreifen der Interregio- und ICN-Züge | |

| RAL 6007 | Flaschengrün | alle Reisezugwagen (außer 1. Klasse) der DR, der DB und der DR in der DDR (1923 bis ~1957); Elektrolokomotiven bis 120 km/h | |

| RAL 6020 | Chromoxidgrün | alle Reisezugwagen (außer 1. Klasse) und Elektrolokomotiven bis 120 km/h (~1957 bis 1974) | |

| RAL 6033 | Minttürkis | ehem. Fensterband der Regionalbahnen | |

| RAL 6034 | Pastelltürkis | ehem. Zierstreifen der Regionalbahnen | |

| RAL 7022 | Umbra | Dach von Personenzugwagen, z. B. der Silberlinge | |

| RAL 7032 | Kieselgrau | Grundfarbe der S-Bahnen (1972 bis 1987), Grundfarbe der experimentellen "Pop-Lackierung" (1969 bis 1974) | |

| RAL 7035 | Lichtgrau | Grundfarbe Lufthansa Airport Express, auch Schürze und Rahmen ICE-Züge | |

| RAL 7038 | Achatgrau | ICE-Schriftzug | |

| RAL 7039 | Quarzgrau | Schürzen und Rahmen der ICE-Züge | |

| RAL 7040 | Fenstergrau | Dach von Fernverkehrswagen | |

| RAL 8012 | Rotbraun | Grundfarbe der Güterzugwagen (bis 1996) | |

| RAL 8019 | Graubraun | typische Farbe für Fahrwerke und Rahmen | |

| RAL 9006 | Weißaluminium | Dachanstrich (bis 1974) | |

| RAL 9010 | Reinweiß | Beschriftungen aller Lokomotiven (an Dampflokomotiven seit Einführung der Computernummern 1968, zuvor - wie auch bei vielen Elektroloks - generell Aluminiumschilder ab etwa 1955) |

RAL-Farben der Deutschen Bahn AG

| Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| RAL 1023 | Verkehrsgelb | 1.-Klasse-Streifen bei Nahverkehrsfahrzeugen | |

| RAL 3020 | Verkehrsrot | Lokomotiven und Nahverkehrswagen sowie Busse (ab 2011) | |

| RAL 3031 | Orientrot | ehemalige Farbe für viele Lokomotiven, ehem. Zierstreifen der ICE-Züge und Fensterband der IC-Wagen (1987 bis 1998) | |

| RAL 4009 | Pastellviolett | ehem. Zierstreifen der ICE-Züge (1. und 2. Generation), Zierstreifen der IC-Wagen (1987 bis 1998) | |

| RAL 5022 | Nachtblau | Bahnhofsschilder, Wegeleitsystem | |

| RAL 7035 | Lichtgrau | ICE und Fernverkehrswagen | |

| RAL 7038 | Achatgrau | ICE-Schriftzug | |

| RAL 7012 | Basaltgrau | Längsträger und Fahrwerke | |

| RAL 7039 | Quarzgrau | Schürzen und Rahmen der ICE-Züge | |

| RAL 7040 | Fenstergrau | Dachanstrich für Fernverkehrswagen |

Farben der ÖBB

| Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| RAL 1014 | Elfenbein | Grundfarbe der Triebwagen und Inlandreisezugwagen der ÖBB (gültig bis ca. 1988, heute noch bei Schlierenwagen zu sehen) und der DB-Reisezugwagen 1974 bis 1986 | |

| RAL 2002 | Blutorange | Lokomotiven ab 1969 und Fensterband der Inlandreisezugwagen (1976 bis ca. 1988, danach verkehrsrot) | |

| RAL 2004 | Reinorange | Eurofima-Wagen und andere RIC-Wagen seit 1976 bis ca. 1988 | |

| RAL 3020 | Verkehrsrot | aktueller Anstrich für Lokomotiven und Teile von Reisezugwagen und Triebwagen | |

| RAL 5002 | Ultramarinblau | Fensterband von Liegewagen und Triebwagen ca. 1988 bis 1998 | |

| RAL 5003 | Saphirblau | früherer Teilanstrich (Fensterband bzw. untere Seitenwand) der Triebwagen | |

| RAL 6009 | Tannengrün | Lokomotiven und Reisezugwagen bis ca. 1976 | |

| RAL 7022 | Umbragrau | Fahrwerk und Wagenboden der ÖBB-Fahrzeuge (1970er bis 1990er Jahre) | |

| RAL 7038 | Achatgrau | Grundfarbe für Schlaf- und Liegewagen 1989 bis 2000 | |

| RAL 8016 | Mahagonibraun | Grundfarbe der Güterzugwagen | |

| NCS S 2502-B | grau blaustichig hell | aktuelle Grundfarbe der Reisezugwagen und Triebwagen | |

| NCS S 4502-B | grau blaustichig mittel | Fensterband modernisierter Fernverkehrswagen | |

| NCS S 6502-B | grau blaustichig dunkel | Stirnseiten und Fahrwerke modernisierter Reisezugwagen |

Farben der Deutschen Reichsbahn (bis 1945)

| Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| RAL 6006 | Grauoliv | Wagendächer von Personenzugwagen bis 1941 | |

| RAL 7011 | Eisengrau | Diesellokomotiven bis 1942, ab Sommer 1942 erhielten die Lokomotiven den Anstrich RAL 7021 Schwarzgrau, wie er bis zum Ende der deutschen Dampflokomotivzeit verwendet wurde; Elektrolokomotiven trugen die Farbtöne Stahlgrau (RAL 7031) bzw. Blaugrau (RAL 7018) | |

| RAL 9005 | Tiefschwarz | Grundfarbe für Dampflokomotiven | |

| RAL 4000 | Violett | Teilanstrich des Rheingold (1928 bis 1939) und von Diesel-Schnelltriebwagen ab 1932 |

Farben der Deutschen Reichsbahn (nach 1945)

| Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| RAL 1002 | Sandgelb | Wagenkasten der Doppelstockeinzelwagen („Senftöpfe“) | |

| RAL 1004 | Goldgelb | Warnstreifen an den Baureihen 100 bis 107 und 108/111, Anschriften | |

| RAL 1011 | Braunbeige | Stückgut- und Flüssigkeitscontainer | |

| RAL 1014 | Elfenbein | Dach der BR 107 | |

| RAL 1015 | Hellelfenbein | Erkennungsstreifen an Lokomotiven | |

| RAL 2000 | Gelborange | Dächer, Aufbauten, Vorbauhauben außen von Rangierlokomotiven (außer Köf II) | |

| RAL 2001 | Rotorange | Signal So 13, „Gefahrenanstrich“. Warnfarbe vor Gefährdungen an nicht profilfreien Engstellen (Lichtmasten, Tunneleinfahrten, Prellböcke) | |

| RAL 3001 | Signalrot | Rahmen, Fahrwerke, Pufferträger von Dampflokomotiven, Anschriften, Stromabnehmer und Dachleitungen, Griffe der Hauptluftleitung, Absperrhähne u.ä. | |

| RAL 3004 | Purpurrot | Grundanstrich von Lokomotiven, untere Seitenflächen und Zierstreifen der Berliner S-Bahn Tw, Lüftergitter | |

| RAL 5009 | Azurblau | Aufbauten von Klein- und Schmalspurdiesellokomotiven, wie z.B. BR 101 (V 15) | |

| RAL 6002 | Laubgrün | ab 1980: Aufbauten von Reisezugwagen: nur in etwa, da TGL 21 196 Chromoxidgrün 2235 keine RAL-Entsprechung hat, wurde die ähnlichste Farbe genommen. | |

| RAL 6019 | Weißgrün | ab 1990: Führerstände, Seitenverkleidungsbleche innen | |

| RAL 6020 | Chromoxidgrün | Grundanstrich der Aufbauten von E-Lokomotiven, Aufbauten von Reisezug- und Bahndienstwagen | |

| RAL 7001 | Silbergrau | Rahmen, Drehgestelle, Radsätze, sowie Teile unterhalb des Rahmens, Handstangen, Dächer, Untergestell und Fahrwerke von Güterzugwagen, Güterzugwagenaufbauten aus Holz und Holzwerkstoffen, Grundanstrich für Kühlwagen | |

| RAL 7011 | Eisengrau | Handstangen | |

| RAL 7032 | Kieselgrau | Dächer der Doppelstockeinzelwagen (»Senftöpfe«) | |

| RAL 8000 | Grünbraun | Dächer vom Reisezugwagen in Verbindung mit grün/elfenbeigem Wagenkasten, von 1990 bis 1992: Fensterband und Zierstreifen der Berliner S-Bahn | |

| RAL 8012 | Rotbraun | Güterzugwagenaufbauten aus Holz und Holzwerkstoffen, Untergestell von Güterzugwagen und Rungen | |

| RAL 9011 | Graphitschwarz | Rahmen, Längsträger, Zug- und Stoßvorrichtungen, Zierlinien an den Berliner S-Bahn Triebwagen, Kessel und Führerhaus von Dampflokomotiven, Aufbauten Köf II und Tender, Untergestell und Fahrwerke von Güterzugwagen | |

| RAL 9016 | Verkehrsweiß | Erkennungsstreifen an Lokomotiven, Anschriften an Lokomotiven, Trieb-, Reisezug- und Güterzugwagen, Grundanstrich für Kühlwagen |

Farben anderer Eisenbahn-Gesellschaften

| Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| RAL 5009 | Azurblau | Elektrolokomotiven und Reisezugwagen der MÁV | |

| RAL 5011 | Stahlblau | Entspricht ungefähr der Lackierung der Schlafwagen und Speisewagen der Compagnie Internationale des Wagons-Lits |

Farben von Stadtbahnen

| Nummer | Name | Farbe | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| RAL 1023 | Verkehrsgelb | U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe | |

| RAL 1028 | Melonengelb | Busse und Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe | |

| RAL 1032 | Ginstergelb | Stadtbahnen DT 8 der Stuttgarter Straßenbahnen und der Fahrzeuge der Essener Verkehrs-AG | |

| RAL 6011 | Resedagrün | „Otto-Wagner-Grün“, verwendet bei der Wiener Stadtbahn |

Konstruktive Merkmale:

Die Rauchkammer besteht im Wesentlichen aus einem zylindrischen Schuss, der über einen Profilring mit dem vorderen Langkessel verbunden ist, und einer ringförmigen Türwand mit der Rauchkammertür. Die Rauchkammer ist an den Profilring angenietet oder, bei neuzeitlichen Kesseln, angeschweißt.

Unter dem Schornstein ist der Blasrohrkopf angeordnet, der so eingestellt ist, dass der austretende kegelförmige Dampfstrahl den Querschnitt des Schornsteins genau ausfüllt. Dadurch entsteht in der Rauchkammer ein Unterdruck, der sich durch die Kesselrohre bis in die Feuerbüchse fortsetzt und dort die Feuerung anfacht. Damit sich der Unterdruck in der Rauchkammer ausbilden kann, ist es wichtig, dass die Rauchkammertür luftdicht schließt und sämtliche Rohrdurchführungen in die Rauchkammer dicht sind. Die plan geschliffene Türe wird deshalb mit Vorreibern gegen die Türwand gedrückt und meist mit einem Zentralverschluss verschlossen.

Damit das Feuer auch im Stand oder bei Fahrt mit geschlossenem Regler angefacht wird, befindet sich in der Rauchkammer auch der Hilfsbläser, der ringförmig um die Blasrohrmündung angeordnet ist und mit einer kleinen Menge dem Kessel entnommenen Frischdampfs das Feuer anfacht.

Unter dem Schornstein ist der Funkenfänger angeordnet, der verhindern soll, dass glühende Brennstoffteile den Schornstein verlassen. Die von den Rauchgasen mitgerissenen Teile sammeln sich am Boden der Rauchkammer und müssen von Zeit zu Zeit durch ein quer in der Rauchkammer eingebautes Spritzrohr mit Wasser abgelöscht werden, weshalb sie auch Lösche genannt werden. Der Rauchkammerboden ist zum Schutz vor Überhitzung (Ausglühen) und starker Korrosion mit feuerfestem Beton ausgekleidet. Für den Ablauf des Spritzwassers ist am Rauchkammerboden ein Entwässerungsstutzen vorhanden, der während des Betriebes mit einer Überwurfmutter verschraubt sein muss. Die Rauchkammertür wird innen mit einem leicht auswechselbaren Schutzblech, dem Rauchkammertürschoner, geschützt.

Bei Heißdampflokomotiven ist in der Rauchkammer auch der Dampfsammelkasten untergebracht. Der Frischdampf gelangt vom Dampfdom in den Dampfsammelkasten und tritt dort in die an den Sammelkasten angeflanschten, in den Rauchrohren verlegten Überhitzerelemente ein. Bei neueren Dampflokomotiven befindet sich auch der Heißdampfregler im Dampfsammelkasten.

In einer Nische vor dem Schornstein ist meist ein Oberflächenvorwärmer oder der Mischkasten der Mischvorwärmeranlage untergebracht

Auf Grund der rot-gelben Farbgebung bei den luxemburgischen Eisenbahnen und ihrer typischen runden Front, der „nez ronde“, wurden die Lokomotiven auch als „Kartoffelkäfer“ bezeichnet.

Quelle: Wikipedia

Das Regolamento Internazionale Veicoli (RIV) bzw. Regolamento Internazionale dei Veicoli war ein erstmals 1922 zwischen europäischen Eisenbahnen beschlossenes Abkommen über international einsatzfähige Güterzugwagen. Es wurde am 1. Juli 2006 durch den Allgemeinen Vertrag für die Verwendung von Güterzugwagen (AVV) abgelöst. Das Zeichen RIV steht jedoch weiterhin für international einsetzbare Güterzugwagen.

Einzig die Beladevorschriften in der Anlage II sind bis auf Widerruf in Kraft geblieben. Der Rest wurde in den AVV übernommen und abgelöst oder aufgehoben.

Im RIV wurde festgelegt, welche technischen Bedingungen ein Wagen erfüllen muss, um international eingesetzt werden zu dürfen. Wagen, die diese Bedingungen erfüllten, trugen das Symbol RIV und durften ohne gesonderte Zulassung bei allen RIV-Bahnen verkehren. Anhand der ersten beiden Nummern in der 12-stelligen Wagennummer war ersichtlich, ob es sich um einen RIV-Wagen handelte.

Es waren die Nummern

01-09

11-19

21-29

31-39

wobei nicht mehr alle Nummern besetzt waren.

Wagen ohne RIV-Zeichen konnten, wenn sie ein „Sonderraster“ hatten, in den entsprechenden Ländern verkehren. Wenn ein Wagen weder RIV-tauglich war noch ein Sonderraster für die entsprechende fremde Bahnverwaltung trug, musste er als außergewöhnliche Sendung verkehren.

Die Beladevorschriften sind in der Anlage II des RIV geregelt, die Übergabeuntersuchung der Güterzugwagen im Band XII.

Quelle: Wikipedia

Die beiden ersten elektrischen Triebwagen wurden zusammen mit den beiden Dieseltriebwagen CLm 2/4 1935 ausgeliefert.

Quelle: Wikipedia

Die Schieberschubstange ist das entscheidende Bauteil der Heusinger-Steuerung. Sie überträgt einmal die Bewegungen der Schwinge auf die Schieberstange weiter und ist gleichzeitig Drehpunkt für den Voreilhebel und sorgt somit für die Übertragung der Bewegung von dem Kreuzkopf auf die Schieberstange. Auf den Fotos erkennt man, dass sie im Zylinderbereich die am meisten gekröpfte Stange des Steuerungssystems ist. Das ist der Lage an der Schieberstange und der Bewegung durch den Aufwerfhebel und damit der Steuerung geschuldet. Im Bereich der Schwinge wird die Schieberschubstange in der Regel innen gelagert und besitzt dafür die charakteristische Ausgabelung. Für die Verstellung der Schieberschubstange gibt es zwei Möglichkeiten; zum einen über den Aufwerfhebel und zum andern über die Kuhnsche Schleife Diese beiden Möglichkeiten sind sehr gut in dem Werkstattbild des Dampflokwerk Meiningen zu sehen.

Auf der Skizze erkennt man, dass hier die Schieberschubstange etwas auf Füllung ausgelegt ist. Sie dient hiermit zum einen als Drehpunkt für die Übertragung der Bewegung des Kreuzkopfes über den Voreilhebel und zum anderen zur Übertragung der Bewegung der Schwinge. Da die Schwinge um 90° voreilend läuft, wird erreicht, dass die Steuerungsstange in den Endstellungen, und damit bei der Füllung des Zylinders mit Dampf, noch verharrt und erst nach der Rückwärtsbewegung des Kreuzkopfes aus der Endstellung zurückgezogen wird. Befindet sich die Schieberschubstange in horizontaler Lage, wird nur die Bewegung des Kreuzkopfes auf den Voreilhebel und somit die Schieberstange übertragen. Die Dampflokomotive läuft somit im Leerlauf.

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Sie ergänzt damit insbesondere die von außen wirkenden Zugbeeinflussungssysteme wie die Punktförmige Zugbeeinflussung, die Linienzugbeeinflussung oder European Train Control System und ermöglicht die einmännige Führung von Triebfahrzeugen.

In der Schweiz wird die Sicherheitsfahrschaltung als Sicherheitssteuerung bezeichnet.

Quelle: Wikipedia

Das zusammen mit der Central Pacific Railroad und nach der Fusion mit der Denver and Rio Grande Western Railroad betriebene Streckennetz wurde unter dem Namen Southern Pacific Lines vermarktet. Im Jahr 1996 wurde die Southern Pacific durch die Union Pacific Railroad übernommen.

Quelle: Wikipedia

An die Spurkranzkuppe schließt sich die in der Regel 70 Grad geneigte Spurkranzflanke an, bevor der Spurkranz über die Hohlkehle in die Lauffläche übergeht. Der Abstand der beiden Spurkränze eines Radsatzes wird Spurmaß genannt. Die Gesamtheit der beiden Räder mit Spurkränzen, der mit ihnen fest verbundenen Radsatzwelle und gegebenenfalls den Bremsscheiben heißt Radsatz. Durch die Spurkränze wird das Spurspiel, innerhalb dessen sich das Eisenbahnfahrzeug in Querrichtung bewegen kann, jeweils durch einen Spurkranzanlauf, also das Anlaufen eines Spurkranzes an den inneren Schienenkopf, begrenzt. Dadurch wird vor allem im unteren Geschwindigkeitsbereich eine sichere Spurführung gewährleistet. Um in Kurven Geräuschentwicklungen und übermäßigen Verschleiß des Spurkranzes durch das Anlaufen an die Flanke der Schiene zu vermeiden, verfügen viele Lokomotiven, Steuerwagen und Triebzüge über Einrichtungen zur Spurkranzschmierung.

Hochöfen stehen in Raahe, Luleå und Oxelösund. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind Feinbleche, hergestellt von SSAB Tunnplåt in Borlänge und Luleå, und Grobbleche, hergestellt von SSAB Oxelösund. Weitere Tochtergesellschaften sind Dickson Plåt Service Center (Blechzuschnitt), Plannja (Baustahlprodukte) und Tibnor, SSABs Handelsfirma. Vorstandsvorsitzender und Konzernchef ist seit 2011 Martin Lindqvist.

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Rechtsgrundlage ist das Kapitel „Transeuropäische Netze“ (Art. 170 bis Art. 172) im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Die EU definiert im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Leitlinien, die die Ziele und Prioritäten des TEN-Ausbaus sowie einzelne Vorhaben von gemeinsamem Interesse festlegen. Insbesondere durch die Harmonisierung technischer Normen soll garantiert werden, dass die Netze unterschiedlicher Staaten erfolgreich verknüpft werden können. Die EU kann Machbarkeitsstudien durchführen lassen und mithilfe des Kohäsionsfonds und anderer Mittel einzelne Vorhaben finanziell unterstützen. Vorhaben, die das Hoheitsgebiet eines bestimmten Mitgliedstaats betreffen, bedürfen in jedem Fall der Billigung dieses Staates.

Siehe auch Wikipedia

Das Styling der TAs ähnelte den A-Einheiten der zeitgenössischen EA und E1, die 1937 gebaut wurden, aber der einzelne 1200-PS-Winton 201-A-Motor lieferte nur zwei Drittel der Leistung der 1800-PS-Doppelmotoranordnung der E-Einheiten kürzer und leichter, und sie fuhren eher zweiachsige als dreiachsige Lastwagen. Zukünftige Lokomotiven für den Hochgeschwindigkeits- und Personenfernverkehr würden der Richtung der EA/EB, E1 und E2 folgen; Die 1939 eingeführten FT-Lokomotiven von EMC sollten die einmotorige zweiachsige LKW-Layout der TA und das Führerhaus/Booster-Format der E-Einheiten für den Güterverkehr adaptieren. Mit der Einführung der E-Serie und der TA-Einheiten hat EMC die regelmäßige Produktion von Lokomotiven eigener Konstruktionen übernommen und damit die standardisierte Massenproduktionsphase bei der Vermarktung von Dieselkraftstoff für den Personenverkehr eingeleitet.

Quelle: Wikipedia.

Die UIC ist das Arbeitsorgan des Staatsvertrages über die Technische Einheit im Eisenbahnwesen (TE) vom 16. Mai 1886. Dieser Staatsvertrag war nicht als ständige Einrichtung konzipiert, legte jedoch die Grundlagen für die Einheitlichkeit im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr. An der TE sind lediglich mehrere europäische Staaten beteiligt, während die UIC einen weltweiten Eisenbahnverband darstellt.

Siehe auch Wikipedia

Hauptsächlich werden sie zum Befördern von nässeempfindlichem Schüttgut wie Zement, Gips, Kalk, Kalisalz und Getreide genutzt. Die Beladung kann hierbei über Schüttvorrichtungen oder Fördereinrichtungen, die Entladung mittels Schwerkraft erfolgen. Daneben sind einige neuere Typen mit ebenem Wagenboden auch für den Transport kranbarer sperriger Stückgüter geeignet.

Bis heute gibt es vier verschiedene Konstruktionen öffnungsfähiger Dächer (die Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf die DB):

Die Klappdeckelwagen mit mehreren nach oben aufklappbaren „Dach“-Klappen (daher der Name) als älteste Bauart werden kaum noch eingesetzt. Ihr Nachteil besteht darin, dass das Dach durch die Stege, an denen die Klappen befestigt sind, nicht großflächig zu öffnen geht.

Ab 1951 wurden deshalb Schiebedachwagen gebaut, bei denen jeweils die halbe Ladefläche hindernisfrei von oben zugänglich ist, indem ein Teil des zweiteiligen Dachs in Längsrichtung über das andere Teil geschoben wird.

Bei den ab 1958 eingesetzten Schwenkdachwagen kann die Ladefläche vollständig freigegeben werden, indem das Dach zur Längsseite des Wagens ausgeschwenkt wird. Nachteilig ist, dass bei einigen Typen das geöffnete Dach die Fahrzeugbegrenzungslinie nicht einhält und so das Nachbargleis blockieren kann.

Die neueste Entwicklung stellen Rolldachwagen dar, die seit 1973 im Einsatz sind. Die Kunststoffrolldächer lassen sich zur Stirnseite hin komplett aufrollen, wodurch der gesamte Wagen von oben beladen werden kann.

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Die gerösteten Wurzeln werden als Kaffeeersatz verwendet, die Blätter als Silage.

Quelle: Wikipedia

Die Kolben in den Zylindern der Dampfmaschine werden abwechselnd von vorn und von hinten mit Dampf beaufschlagt. Die hin- und hergehende Bewegung der Kolben wird über die Treibstangen auf die Treibräder übertragen und damit in eine rotierende Bewegung umgewandelt.

Damit die Dampflokomotive auch bei Totpunktlage einer Kurbelstellung anfahren kann, sind die Kurbelzapfen der gegenüberliegenden Räder einer Achse gegeneinander versetzt. Der Versatzwinkel beträgt bei Zwei- und Vierzylindermaschinen eine Vierteldrehung bzw. 90°, bei Dreizylindermaschinen eine Dritteldrehung bzw. 120°.